In memoriam Hans Schmidt

Ein Nachruf auf einen Ausnahmeschriftkünstler von Heiner Müller

„In der Herausarbeitung des Persönlichen, nicht in der Züchtung des Perfekten, sehe ich die Chance für den Schriftunterricht und das Schreiben. Vor allem muß im Unterricht die Autorität der Vorlage abgebaut, dagegen die Phantasie angeregt werden, der Mut zur eigenen Form muß gestützt und das Bewußtsein der Selbstverantwortung des Studenten muß aufgebaut werden.“

So schrieb Hans Schmidt 1983 im damaligen hfg-forum, der Zeitschrift der Hochschule für Gestaltung in Offenbach am Main, anlässlich seiner Verabschiedung von dieser Hochschule, an der er von 1963 bis 1983 zunächst als Dozent und dann als Professor für Typographie und Schrift gelehrt hatte.

Und dieser Mut zur eigenen Formfindung ist das, was den Schriftkünstler Hans Schmidt so unnachahmlich und unverwechselbar macht: den Buchstaben diese einmalige „Handschrift“ zu geben, die dem kreativen Prozess der Formfindung in Korrespondenz mit dem zu verarbeitenden Material eine Erscheinungsform verleiht, die man vergeblich bei einem anderen Schriftkünstler finden wird.

Hans Schmidt beschränkte sich bei seiner Arbeit mit den „Typen“ nicht nur auf das Papier: Ob Pappe, Holz, Ton, Metall, Kunststoff, Plexiglas oder sonstige Materialien – im Zusammenwirken mit den von ihm ausgewählten Texten verstand es der Schriftkünstler, Wortgestalt und Sinngehalt zu einer Einheit zu verschmelzen – auch wenn es für den Betrachter seiner Schriftkunst nicht immer einfach ist, die von ihm gestalteten Botschaften zu entziffern. Eine Schriftstele von ihm beinhaltet wohl nicht umsonst den Text „Das Problem entsteht durch die Betrachtung.“ Aber wer nicht vorschnell aufgibt und den Textinhalt dann enträtselt hat, dem bietet sich ein Aha-Erlebnis der besonderen Art, das Redaktionsmitglied Herbert Heckmann der o. g. Zeitschrift so zum Ausdruck brachte: „Nach all den Konsumtriumphen gängiger Lesbarkeit, die den Leser zum allesglaubenden, alles hinnehmenden und alles verdauenden Opfer macht, kann nun ein subjektiverer, eigenwilligerer Ansatz, der den Leser nicht widerstandlos einlullt, zum Abenteuer des Lesens einladen.“

Wie kein anderer hat Hans Schmidt auch nach seiner Verabschiedung von der Hochschule in Offenbach als freischaffender Schriftkünstler sich dieser Maxime verschrieben: mit immer wieder neuen, ungewöhnlichen Buchstaben- und Schriftformen zu experimentieren, diese mit den verschiedensten Materialien umzusetzen und so zu einem ganz besonderen Abenteuer des Lesens und Erkennens einzuladen.

Im Dezember 2018, als ich Hans Schmidt zum letzten Mal in seinem Zuhause in Badenhard im Hunsrück besuchte, fragte ich ihn, ob er sich denn auch mit der herkömmlichen Kalligraphie beschäftige. „Warum soll ich nachschreiben, was ein anderer lange vor mir geschrieben hat? Ich entwickele dagegen immer neue Buchstabenformen“, war seine lapidare Antwort.

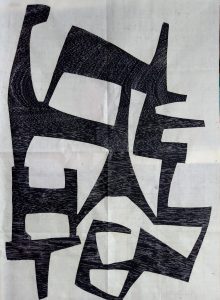

Er schenkte mir damals eine seiner letzten Arbeiten, einen Holzschnitt, und ich suchte mir einen Text aus, der deutlich macht, wie sehr sich Hans Schmidt auch immer wieder mit dem Älterwerden und den damit verbundenen körperlichen Beeinträchtigungen sowie mit dem Sterben auseinandergesetzt hat: „Wieder kommt Abschied an auf ganz alten Beinen, die Sprossen der Tage werden täglich höher.“

Auch im hohen Alter von 96 Jahren wurde Hans Schmidt bis wenige Wochen vor seinem Tod nicht müde, bei seinen Buchstabenkreationen Holz zu sägen, zu feilen, Drähte zu biegen, zu löten, Ton zu formen oder Papier zu schneiden – Tätigkeiten, die ihm viel Freude bereitet und ihn tief erfüllt haben – bis am Ende die Beine doch zu alt und die Sprossen der Tage doch zu hoch für ihn geworden waren und er am 14. Mai 2019 verstarb.

Hans Schmidt wurde am 14. Januar 1923 in Leipzig geboren, wo er eine Lehre als Kartolithograph absolvierte. 1942 wurde er in den Wirren des Zweiten Weltkrieges zur Wehrmacht eingezogen, wo er ab 1944 – dank des erlernten Berufes – als Kartograph seinen Dienst versehen konnte. Das Schicksal brachte ihn dort mit Rudo Spemann zusammen, der ihm in der wenigen freien Zeit Schriftunterricht gab und seinen Blick für damals namhafte Schriftkünstler wie F. H. Ernst Schneidler oder Walter Tiemann weitete. Nach Kriegsende geriet Hans Schmidt in Gefangenschaft, wurde aber wegen Verwundung und Krankheit schon bald entlassen, so dass er nach Leipzig zurückkehren und 1947 sein Studium an der Akademie für Buchgewerbe und Graphik aufnehmen konnte. Schon nach vier Jahren wechselte er in den Beruf und arbeitete von 1951 bis 1963 als Typograph bei der Eggebrecht-Presse in Mainz; daneben hatte er Lehraufträge für Schrift und Typographie an der Landeskunstschule in Mainz, bis er dann schließlich, wie eingangs erwähnt, an der HfG in Offenbach a. M. lehrte.

Nach seiner Emeritierung zog Hans Schmidt nach Badenhard in den Hunsrück, fernab vom Trubel und der Geschäftigkeit der heutigen Zeit, wo in einer zum Atelier umgebauten Scheune eine neue Phase seiner Arbeit begann, nämlich der Übergang von der Fläche in die Dreidimensionalität. So entstanden Schriftzeichen als plastische Formen, als Kuben, als Pyramiden, Kugeln, als Buchstabenlandschaften oder als Stelen, um die man herumlaufen muss, um sie lesen zu können.

Anlässlich der zweiten großen Ausstellung der schriftkünstlerischen Arbeiten von Hans Schmidt im Klingspor-Museum in Offenbach am Main im Jahre 2008 sagte Direktor Stefan Soltek über den Künstler: „Auf Papier gezeichnet, gedruckt, in Holz geschnitzt, in Metall geschnitten, in teigige Tonmasse eingedrückt – Hans Schmidt erweist sich als unerschöpflicher Meister der Materialien. Allem gewinnt er, genau kalkulierend oder intuitiv, jenes Spezifikum ab, das im Moment der jeweiligen Schaffensweise als Mittel zur Form taugt. Weichheit und Wärme, Glätte und Kühle, Helligkeit und Dunkel, hoch aufstrebend zur stabartigen Säule, breit gelagert als tabula ansata – Stofflichkeit in der ausgesuchten Beziehung zur Form macht sich Hans Schmidt fast nach Belieben zunutze, ohne je die eigene Stilistik zu verlieren. Stets ist er mit dem Kern seiner selbst zugegen, bedient sich dabei – als wäre es seine Signatur – ungeachtet aller materialen Vielfalt nur einer einzigen Konstante: der Versalie. Die Gemeinen bleiben ausgeklammert. Immer im Großgeschriebenen verbleibend, steigert sich nur umso markanter die Variabilität im Kontext von Form und ihrer stofflichen Ausführung. Gleich in welcher Dimension – gleichrangig rangiert die bis an die Grenze der Erstarrtheit versachlichte Form neben der geradezu oszillographisch das Temperament des Protagonisten abtastenden Linie; Linie, die im Auf- und Niederfahren Lesart evoziert, die als Haarriss durch Fläche oder Kubus fährt. Schriftlinie als Verlaufslinie, als Lebenslinie, mit den verblüffendsten Ausschlägen, Winkelungen, Steigungen und Abläufen – alles kündet unverstellt und eindeutig von dem am Schriftkanon entlang spürenden Hans Schmidt.“

Auf einem gewebten Schriftteppich von Hans Schmidt aus dem Jahr 1959 heißt es: „Es gibt keine Grenzen der Dinge.“ (Christian Morgenstern) Er hat diese Grenzen bis zuletzt ausgelotet, bis er merkte, dass das Ende nahe war. Die Welt der Schrift hat mit Hans Schmidt einen Ausnahmeschriftkünstler verloren, einen, der fernab von der Hetze unserer Zeit seiner Leidenschaft des Buchstabenmachens nachging – leise, bescheiden und Ruhe und Gelassenheit ausstrahlend, aber immer zielstrebig und bestimmend in seinem kreativen Tun.

Veröffentlicht in: Stiftung Schriftkultur, Rundbrief 5, Sommer 2019